小学生が毎日学校に持って行く、給食袋の作り方を紹介します。

色々な作り方があると思いますが、裏地なしで片ひもタイプの作り方です。

一番シンプルで簡単な作り方なので、まずは、この作り方からマスターするのが良いと思います。

裏地はありませんので、オックス生地など、少し厚めの生地で作ることをおすすめします。

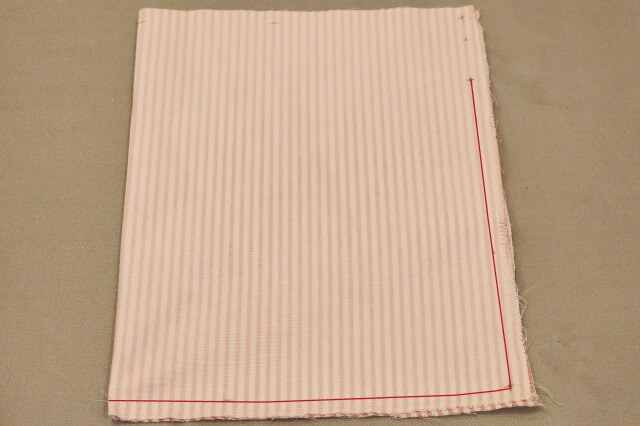

説明の中では、縫い方がわかり易いように、赤色の糸で縫ったり、赤で線をなぞったりしています。

実際には、生地に近い色の糸を使用してください。

給食袋の作り方|小学校で使うサイズは?

小学校で使う給食袋のサイズはどのくらいでしょうか?

学校で指定がある場合は、学校の指定通りに作るのがベストです。

でも、ランチマットは指定があったけど、給食袋についてはサイズが指定されない場合が良くあります。

市販の給食袋のサイズは、「縦24cm×横20cm」くらいが一般的です。

デザインにより多少異なりますが、この前後2~3cmくらいで作っておけば問題ないと思います。

ただ、中に入れるものによって、サイズの考慮が必要です。

給食袋の中身がランチマットのみの場合、「縦20cm×横18cm」くらいのミニサイズでも大丈夫です。

お箸を入れる場合、小学生の箸の長さは16cm~18cm程度のため、縦は24cmあった方が良いでしょう。

ただし、お箸のサイズは身長や手の大きさで決まるので、大きいこの場合はもう少し大きめの方が良い場合もあります。

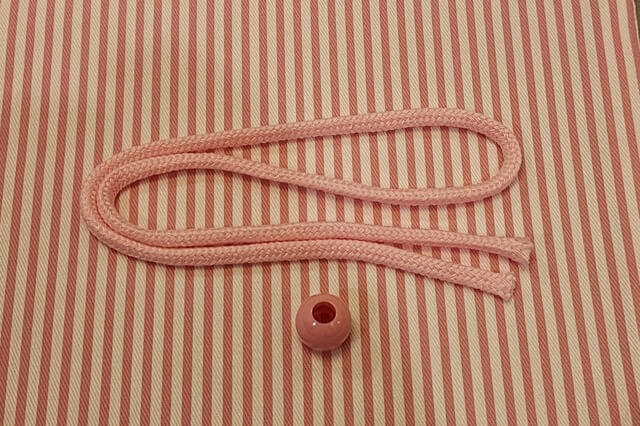

給食袋の材料

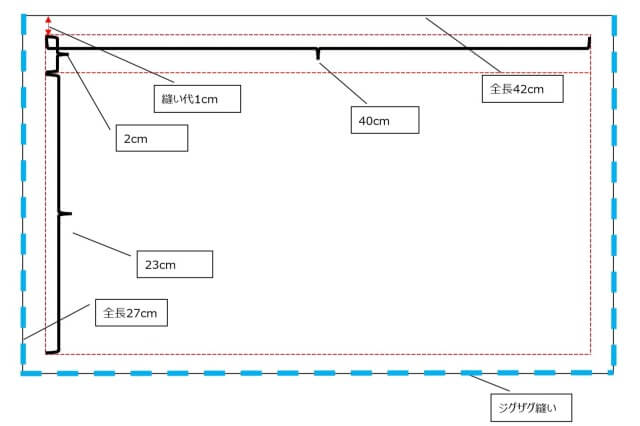

厚めの生地(オックス生地など) 縦27cm×横42cm 2枚

ひも(アクリルコード(中、直径約4mm、55cm) 1本

ループエンド(15mm) 1個

給食袋の型紙|一枚布なので初心者でも簡単です

こちらが給食袋「縦23cm×横20cm」の型紙です。

縫い代は1cm、折り返して紐を入れる部分は2cm×2で4cm、給食袋の口以外は、ジグザグミシンをかけておきます。

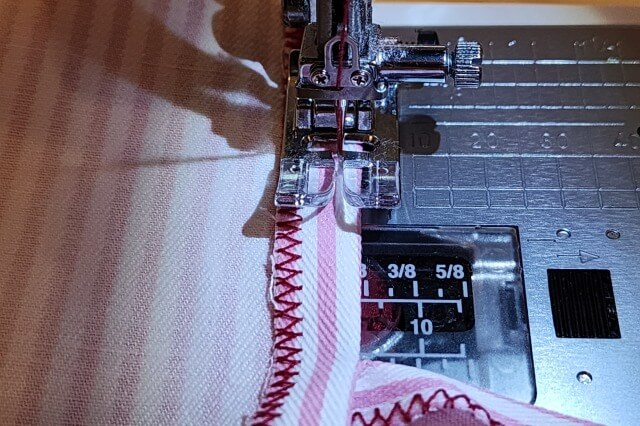

給食袋生地の裁断とジグザク縫い

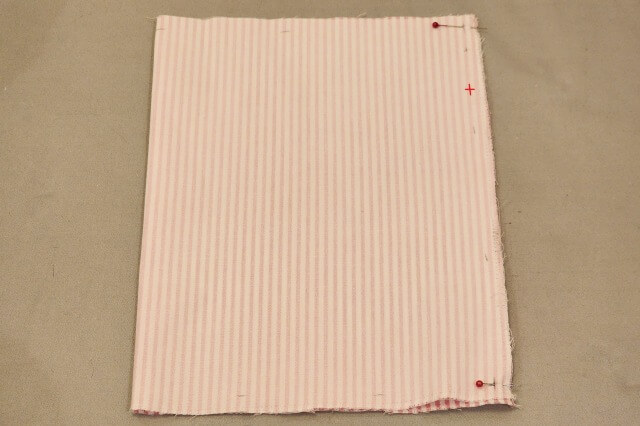

型紙に合わせて生地を裁断します。

生地を裁断したら、給食袋の口以外は、ジグザグミシンをかけておきます。

給食袋の生地の端をあき止まりからミシンで縫います

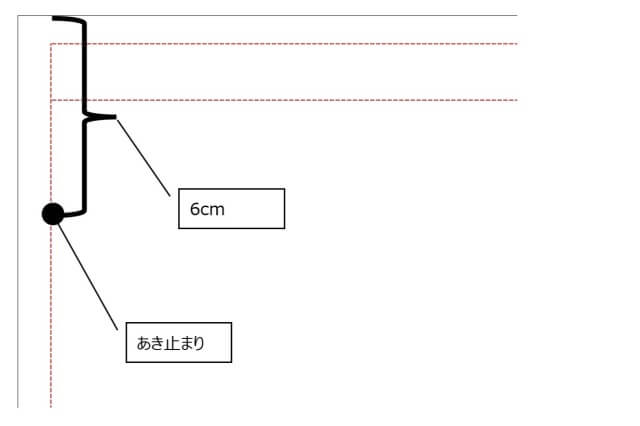

あきどまり(あきの部分と縫い合わせる部分との境目)は、生地の上から6cmとします。

生地を半分に折り、待ち針などで止め、あき止まりにしるしをつけます。

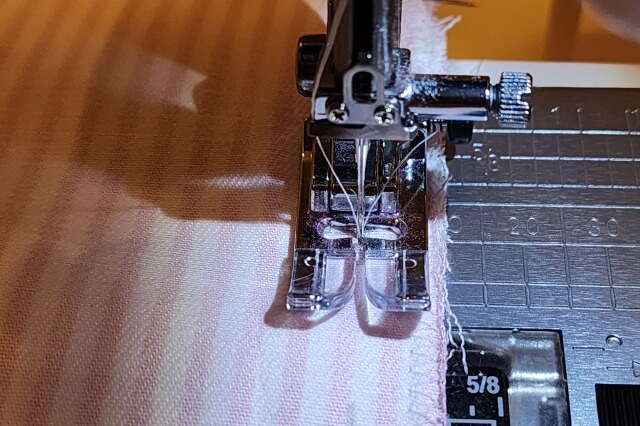

あき止まりから下に縫い、一番下まで来たら布を90度回転させ、生地の輪になっている部分まで縫います。

縫いあがりました。

給食袋のひも通し口をコの字に縫います

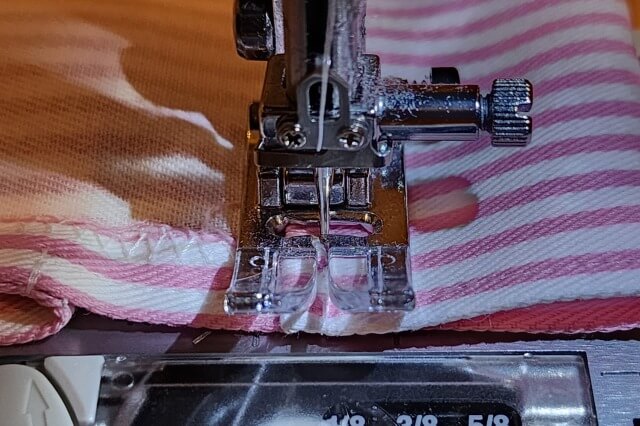

生地の脇を1cm折り、アイロンがけします。

あきの部分をコの字に縫います。

まずは、生地の上からあき止まりの少し下まで縫っていきます。

あき止まりを超えたら、生地を90度、回転させます。

強度を付けるため、2~3回往復します。

更に、生地を90度回転させ、生地の端まで縫っていきます。

縫いあがりました。

給食袋のひも通しを縫います

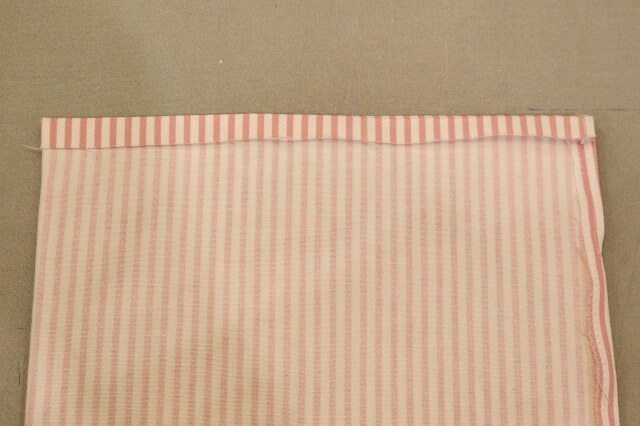

給食袋の一番上の部分を1cm折り、アイロンをかけます。

端を90度に折り曲げておくと、ひも通し口から縫い代が見えず、綺麗に仕上がります。

先ほど折った所から、2cmのところで再度折り曲げ、アイロンがけをします。

折り返し口の下から2mmのところをミシンで縫います。

縫い上りはこんな感じです。

表に返し、目打ちなどで角を整えます。

アイロンをかけます。

給食袋の紐の通し方

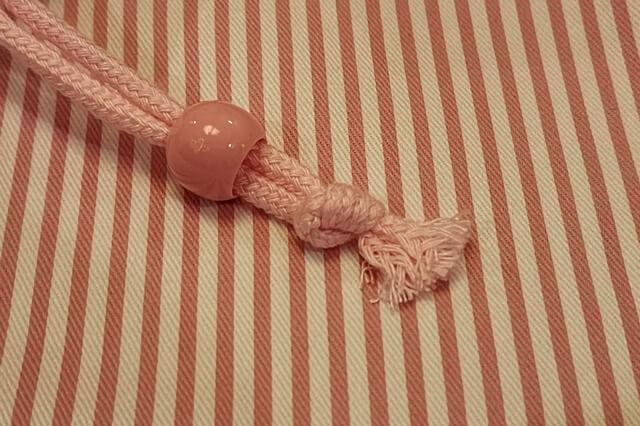

ひもとループエンドを用意します。

ひも通し口からひもを通します。

ループエンドの穴に通るような小さなひも通しなどを使い、ループエンドの小さい方の入り口から大きい方の入り口に向かってひもを通します。

丁度良い大きさのひも通しが無い場合、ヘアピンなどを使うか、ひもの端をセロテープなどで細く巻いたうえで、ループエンドに通します。

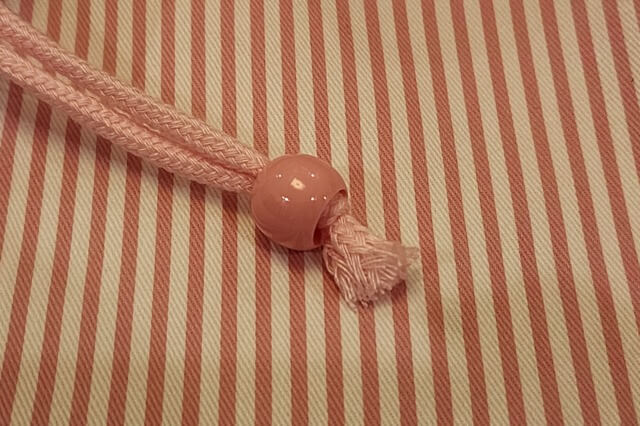

ひもの先端をそろえて、ぐるりとひもを結びます。

ループエンドを引っ張って、結び目が見えないようにします。

給食袋の完成!

出来上がりです。

片ひものシンプルな給食袋ができました。